上篇我們了解到品牌的重要性及目前台灣產業對品牌的錯誤認知,接下來我們將更深入討論企業在面對創新與轉型時,除了回歸企業的核心價值之外,如何運用設計思維來組織企業團隊,成功建立品牌價值和顧客關係。

轉業轉型必須先回歸核心價值

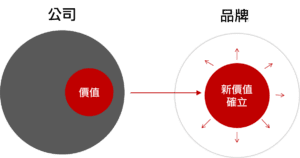

老品牌創業成功有時候是因為天時地利人和,但隨著市場環境的改變,即使品牌目前擁有眾多忠實的擁護者,產品也可以不斷的試錯、修正,但過度盲信過去的成功經驗,品牌就有可能暴露在極大的風險之下。許多企業在面對品牌更新或轉型時,沒有了解自己過去成功的核心價值1,繁忙的日常運作導致看不見現今消費者與環境的快速變遷,也沒有清楚轉型的目的為何,而冒然的以自己過去成功的經驗來管理品牌的發展。因此,我們建議在轉型之前,必須先回歸自身的核心理念,並利用科學的方法重新評估自身的強項,找到在這個時代對應的新價值。

▲ 價值改良與更新- MVP模式

品牌價值是「對內對外的共同準則」,品牌價值都常都很多元,可以是剛性的- 更省時、高品質、利潤好;或者是軟性的- 有趣或療癒等。核心價值越清晰或者差異化越大,通常也會讓顧客更容易記住。

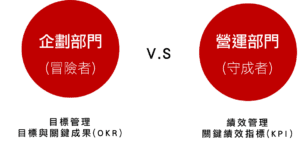

了解「企劃」與「營運」不同的管理思維

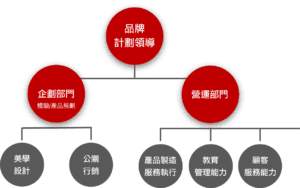

打造品牌不一定是要砸很多錢,重要的是有沒有一個正確的團隊組織以及管理思維,綜觀企業通常會有品牌(企劃)與營運這兩股力量,是一個完整品牌不可或缺的兩端,你可看作是開創與守成兩種思維,企劃部門 (冒險者) 是一個生產企業價值的核心單位,同時告訴企業內部的人員,公司未來的規劃以及如何應付時代的改變與挑戰等,除了要有創新的想法之外,也需要對未來有規劃的能力;營運部門 (守成者) 需要有溝通及管理的能力,營運的重要性是延續產業,並從經驗中學習讓產業可以持續供養人才,繼續地服務它的顧客。企劃與設計較適合採用目標管理系統(例如 OKR 或其他價值管理系統),設計與企劃很常時候屬於非線性思考,不適合單純的命令式管理。營運則可以透過建立標準作業流程 SOP,運用績效管理加強效率。但許多傳統企業會強制使用 SOP 或是採購的思維去管理設計,導致事倍功半甚至讓企業這兩端產生對立與磨耗,肇因其背後管理的邏輯不同。

▲ 不同部門的特質及管理方式。

企業需要了解設計,並建立企劃與設計部門(品牌部門)

許多企業在開發產品或轉型時,想要透過設計來提升產品或品牌價值,卻不了解什麼是設計或把設計與藝術搞混,認為設計就是造型或包裝,用設計來製造話題,但設計的核心應該在於解決問題、創造價值。因此,企業需要找到能理解設計及品牌價值的人才,並建立合適的設計部門,一般來說企業的設計部門可分為兩大類型,一種是產品設計部門,負責產品的設計與研發,好的產品需要有明確的產品定位,並透過不斷的反饋來進行修正,此部門最大的挑戰在於創新以及提出新的價值;另一種則是體驗規劃部門(開店部門),像是餐飲業、旅館業擁有實體空間與顧客接觸,因此體驗規劃部門就變得相當重要,體驗規劃部門可與外部團隊例如品牌或室內設計公司展開多方合作,一同打造全新的體驗。但不管是何種設計部門,都要在設計之初就明確定義問題與目標,再充分了解社會環境及顧客需求後,提出系統化的解決方法。

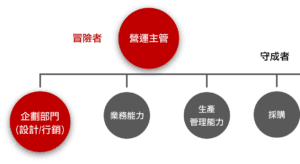

- 轉型初期的企業架構

傳統的以代工或貿易為主的企業,很常時候是一個平行組織,老闆之下所有單位皆平行,也因為產品都由客戶研發,使用傳統的命令式管理方法就可以解決大部分管理的問題。以產業轉型的案例來說,開發的基礎一定是建立在過去營運的基礎上,而早期的企劃部門(或稱品牌部門),通常搭配著設計或是行銷部門建立,並制定採購規格去比價、殺價來達到KPI成果(採購思維),最後買到的東西容易沒有特色,或導致企劃部門去抄襲別人的產品。然而要轉型成為真正具有競爭力的品牌,就必須帶有創新以及觀測未來的能力,讓顧客願意拿出等價的金錢來購買。

▲ 傳統企業品牌架構- 平行組織關係

- 發展中的企業品牌架構

企劃與營運的關係是轉型成敗的關鍵,最佳的狀況是由擁有設計觀念的營運主管擔任,但台灣現實的狀況是熟悉營運管理的人通常沒有開發觀念,企劃人才在台灣目前的環境非常稀有,尤其台灣以中小企業為主,面對企業轉型時很常時候得由老闆或執行長親自主導,而此時企劃及設計工作,時常仰賴外部資源或設計公司來擔任,一方面增加企業內部的美學素養,一方面準確抓住原本企業的核心價值。本階段最重要的工作就是建立與外部溝通的體系及橋樑,透過價值的傳遞及教育,做好企業轉型的紮實基礎。

▲ 發展中的企業品牌架構-企劃及營運部門因管理思維不同,容易形成對立狀態

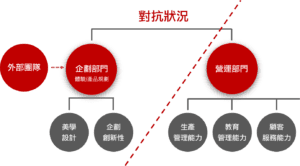

- 最終階段- 開發與品牌團隊組建

當核心價值確立、設計思維增強之後,再與外部團隊合作,不僅能快速有效的與合作對象溝通,還能強化自身產品開發部門,並透過一個個專案去培養自己的實力,最終組建完整的企畫與設計團隊,並與營運團隊建立良好的溝通,品牌最終必須領導企畫與營運及開發居於領導地位。我們觀察到世界上的強勢品牌,慢慢的都從外包設計轉變為自己培養設計團隊,以設計領導的組織型態成長。雖然自己培養團隊是最困難的,但是最能符合自己的企業文化,建立自己獨特的品牌特色。

▲ 建立企業品牌架構

組織團隊時遇到的問題 (以產品代工為案例)

一、從設計思考與美學教育開始

轉型是一條漫長的旅程不太可能一次到位,確立自己的品牌的核心價值之後,必須從核心組織的設計思維養成開始,了解設計的好處、熟練設計思考,切記設計概念無法採購,如果於高階的營運人才無法判斷品牌的價值,單純的用比價採購的方式,把品牌當作是包裝與行銷的工具,最終買來的設計只是組合別人的成品或是時興的產品,而沒有辦法真正開啟企業轉型之路,另外,有時即便建立了新的系統,也常發生無法讓這些規劃融入舊有的團隊之中,最後只好放棄轉型之路。

二、聘請外部設計團隊或顧問需要注意的事項

企業通常會聘請外部團隊與內部品牌規劃相互配合,我們通常遇到位於高階的營運人才無法判斷品牌規劃的價值,導致價值選擇障礙,並把品牌當作是包裝與行銷的工具,其實找尋外部團隊相當容易,最困難的反而在於團隊如何建立合作的模式。

- 團隊溝通管道的建立

一般公司的運營團隊都抗拒變革,無論是改變LOGO、開發新產品都會遇到強大的阻力,因此與任何的外部顧問或設計團隊合作,都必須先釐清合作內容、確認溝通窗口,才能建立良好的溝通管道。

- 改革必須由高階經理人親自參與

很少有組織的成員勇於挑戰改變,改革的過程也會遇到許多困難,尤其傳統產業容易遭受採購與會計部門反彈,因此品牌團隊需要有決策權的人(通常是老闆)參與,才能有效率地達成目標。

組織的改革為企業轉型的重點

根據以上論述,我們知道現代的顧客早已不滿足純粹產品的價值,未來的品牌必須能宣示其差異化的價值,過去純粹以產品或是價格的優勢來與顧客互動已經不夠,必須主動的提出價值及創新方案。「蔦屋書店」的創辦人增田宗昭先生曾在"知的資本論"書中表示,未來的組織都是由設計師所構成,這句話也揭示了設計創新將是未來品牌的核心,用設計來領導(Design -Led) 品牌,甚至具有破壞性及創新的使命。

品牌需要被呵護、照顧及鍛鍊才能持續成長,管理階層必須真正理解與熟捻品牌概念,有意識地投入資源,並帶領組織進步及改革,而不是只做品牌識別和包裝就好。台灣剛好在創造品牌永續價值的關鍵,我們相信所有企業的轉型與品牌的創新都是需要靠團隊組織合作,企業內部如願意調整改革組織,正是我們急起直追的時候,讓企業員工適得其所,一同創造品牌價值、追求企業永續為目標。

延伸閱讀: 產業轉型與品牌創建 (上篇)

文: 鄭家皓、蔡青樺

圖:直學設計 、Buckskin Yakiniku / Yakitori Bar 柏克金燒肉 / 串燒吧