近幾年餐飲業受到疫情影響,過去炙手可熱的黃金店面,像是百貨公司的大型餐廳、婚宴會館等,反而變成高風險的營運環境,而社區型的小餐飲或是以外帶、外送為主的小型店,靠著周邊鄰居或忠實顧客不受疫情影響而繼續經營。另一方面,疫情讓消費者行為的改變,也催化出新的開店思維,未來不管是在品牌的設計與營運規劃上,經營者都必需因應市場需求而有不同的思考。

小而精緻的店型崛起

科技進步加上疫情助長,帶動了餐飲外送產業興起,小型餐飲營運彈性高,可快速的串接外送平台或轉型外送、外帶店來增加營業額,反觀大型餐廳或著重內用體驗的店家,要在短時間將餐飲服務轉到外送上,並讓顧客用餐體驗不打折,不管是難度還是花費成本都較高,加上大型店因為企業體系或規模較大,也容易產生大量空間閒置以及人才流失等問題,龐大的人事成本與店租等固定支出,讓餐飲業者面臨巨大考驗,因此許多餐飲經營者開始轉攻開設小型店或純外帶店型。

小型餐飲設計的關鍵優勢

隨著科技進步、資訊發達,食材購買的方便性和廚藝的科學化,讓餐飲業之間的競爭越來越激烈,即使是小型店仍需要擬定策略去面對未來的各種挑戰,如何透過「設計」傳遞品牌的精神與理念,並提升營運效率進而在未來展店或發展連鎖加盟,以下提出一些想法提供餐飲業者參考:

- 營運流程標準化

台灣人口結構改變,少子化與高齡化社會將造成嚴重的人力短缺,尤其餐飲業普遍找不到人才且流動率高,因此企業必須除了建立良好的內部環境及教育訓練之外,更應該制定標準化的營運流程,例如將菜單標準化,從食材的份量、烹飪程序到擺盤具體說明,建立一套作業流程 SOP,除了有助節省成本、讓品質更穩定,也能讓每一個員工都能快速上線,方便未來連鎖展店的需求。

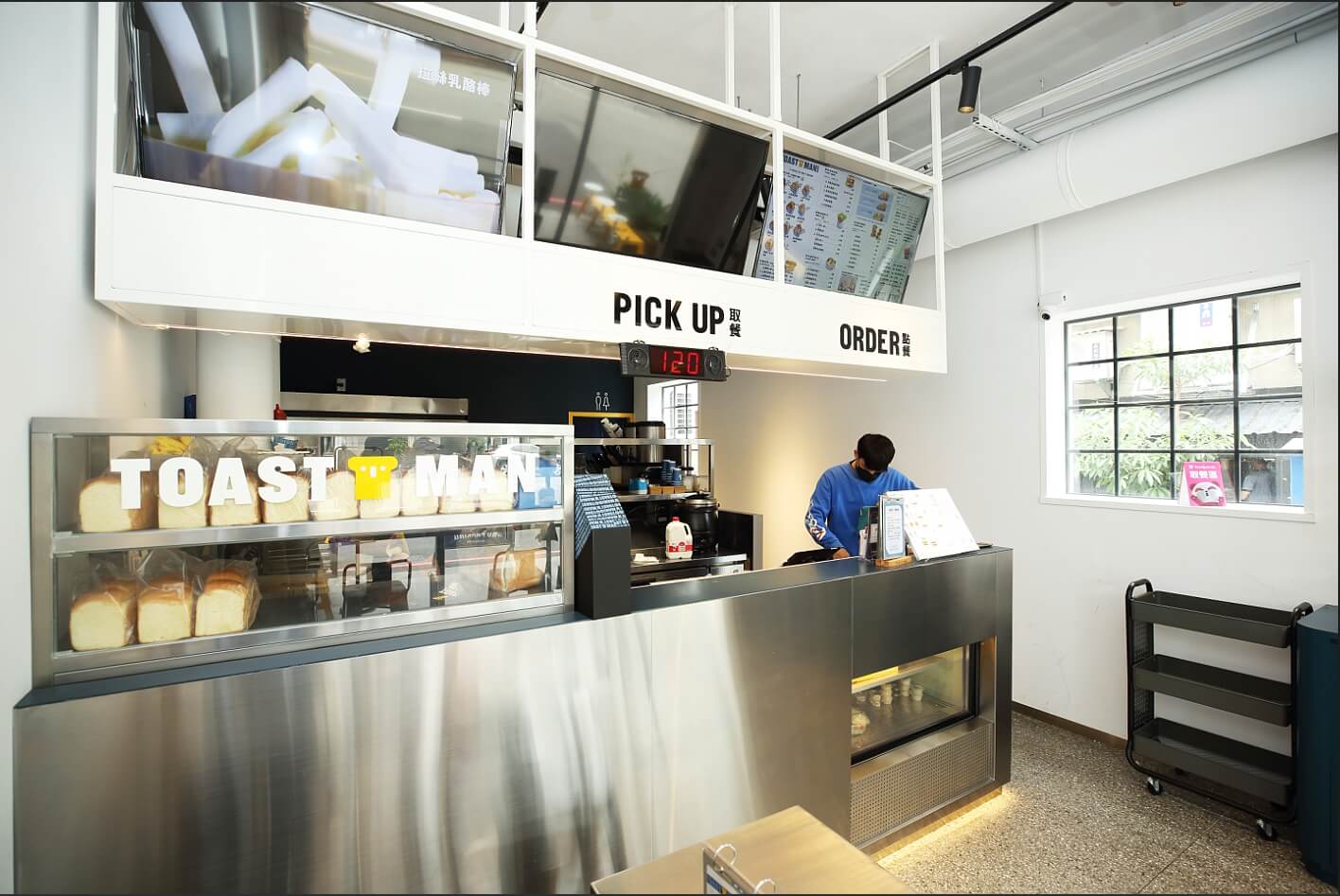

「吐司男」是國內第一個主打韓系吐司商品的早午餐品牌,為了擴大品牌客群並加重外帶的比例,「吐司男」決定調整品牌方向,從特色早餐店轉型為現代化的連鎖速食店。內場作業區分工明確,透過標準化作業流程,每筆訂單皆盡量控制在5分鐘內結束,節省顧客等待的時間。

▲「吐司男」是國內第一個主打韓系吐司商品的早午餐品牌,從特色早餐店轉型為現代化的連鎖速食店。透過開放式廚房、標準化分工、數位點餐系統優化顧客消費體驗。

- 制定完整的品牌與設計規範

市場上新的品牌和店家層出不窮,雖然在開店之初能製造話題造成爆紅,但多數都後繼無力成為一時的網美店,最大原因在於設計之初就缺乏明確目標及系統化的策略,因此為品牌建立一套設計規範是很重要的步驟,讓品牌的理念、個性與承諾能一致的傳遞出來。舉例來說,在空間設計上也可建立整體且明確之設計規範,透過模組化方式設計出可拆解、好搬移的家具或構造,並在不同需求下可進行組合,不僅能保持空間的高彈性,在未來展店時還能保持每家店一致的視覺形象。

「開丼」以「地表最強燒肉丼」為最高宗旨,讓顧客可以輕鬆地品嚐日本專業燒肉丼的細膩韻味。開丼台茂店在餐點上做了全新的改革,提供不同蔬菜搭配主食,滿足注重健康飲食的顧客。因此,空間也跳脫以往的沉穩色系,將模組化框架漆成白色,讓空間更穿透明亮,也為品牌經營策略的轉變創造新的視覺體驗。

▲「開丼」台茂店以白色模組化框架成為主視覺,讓空間更穿透明亮。

- 小型餐飲的數位轉型

科技的進步為餐飲業帶來了許多服務軟體上變革,疫情更加速餐飲數位轉型的浪潮,導入線上訂餐、自助點餐或行動支付等數位服務也早已是趨勢。小型餐飲可善用其量體小、靈活彈性的特點,快速導入合適的數位工具,不僅滿足顧客更多需求、提供更好的服務之外,還能進一步提升企業內部的營運及管理能力。另外,有些業者還會把服務跨出實體店面掌握多通路商機,像是開發冷凍食品或經營線上商店,提供更切合客群需求的產品或服務。

譬如網路人氣第一的燒肉丼飯-「開丼」,獨家醬料搭配肉片甜而不膩深受大家喜愛,推出自家品牌商品燒肉醬-「開丼壹號燒肉醬」,在家裡就能享用到燒肉店的美味。

▲ 「開丼」將店內人氣燒肉醬開發成瓶裝產品,對外販售增加商機。

- 透過完整的企劃整合實體與虛擬通路

呼應新消費世代的需求,即使是小型店也要重新檢視每個消費環節,並在每個接觸點傳遞品牌的價值,而餐飲的體驗也不再只侷限於實體空間,外帶及外送的消費體驗也是不可忽視,舉例來說,一家咖啡廳除了可在外送平台上販售咖啡之外,還能提供咖啡豆、咖啡器具或聯名商品等,不僅能提高外送餐點的平均客單,還能呈現品牌的完整形象,讓顧客即使透過外送點餐也有好的體驗。

面對瞬息萬變的市場,小型餐飲雖有其優勢但也會有相當程度的挑戰,經營者除了要滿足顧客更多需求、提供更好的服務體驗之外,更重要地是不斷導入新的思維,並建立自己的一套標準化系統,讓品牌在未來能快速應變,重新思考能提供給消費者的價值。

文:鄭家皓、蔡青樺

圖:直學設計、漂亮家居好生活、開丼 燒肉vs丼飯